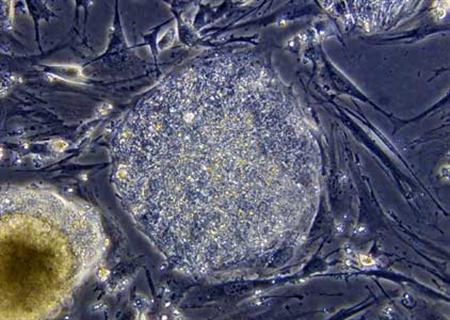

显微镜下的未分化的人类胚胎干细胞

显微镜下的未分化的人类胚胎干细胞

北京时间10月8日下午5点30分,2007年诺贝尔生理学或医学奖揭晓,美国犹他大学Eccles 人类遗传学研究所科学家Mario R. Capecchi 、美国北卡罗来纳州大学教会山分校医学院教授Oliver Smithies 与英国科学家卡迪夫大学卡迪夫生命科学学院Martin J. Evans因干细胞研究获得此奖项。

今年的三位诺贝尔奖获得者是由于在胚胎干细胞和哺乳动物的DNA重组方面的开创性成绩而获奖。由于他们的发现,产生了一种名别“小鼠中的基因打靶”的技术。这项技术极其有用,目前已经被广泛应用在几乎所有生物医学领域——从基础研究到新疗法的研制。

基因打靶技术常被用于灭活单个基因。这种基因“敲除”试验已经阐明了胚胎发育、成人生理学、衰老和疾病中无数个基因的角色。目前已经有一万多个小鼠基因被敲除(其中大约一半在哺乳动物的基因组中也存在)。正在进行的国际性研究很快将能够实现所有小鼠基因的敲除。

有了基因打靶技术,现在已经能够产生小鼠基因组中几乎所有类型的DNA重组。科学家由此可以确定单个基因在健康和疾病中的角色。基因打靶技术已经产生了500多个不同的人类疾病小鼠模型,包括心血管疾病和神经退化类疾病、糖尿病和癌症等。

DNA含有我们身体一生的发展与功能的全部信息。它被包含在成对出现的染色体中,一条遗传自父亲,一条遗传自母亲。通过一个称作同源重组的过程,在这些染色体对中进行DNA序列交换会增加遗传变异的发生几率。同源重组在进化过程中被保留了下来,50多年前,Joshua Lederberg在细菌中发现了同源重组现象,并因此获得了1958年诺贝尔奖。

Mario Capecchi和Oliver Smithies一致认为,同源重组能够用来修正哺乳动物细胞中特定的基因。他们也一直朝着这个目标不懈努力。

Capecchi证明了,哺乳动物细胞中染色体与导入DNA之间能发生同源重组现象,通过同源重组,有缺陷基因可用导入DNA进行修正。Smithies最初想设法修补人类细胞中的变异基因。他认为,通过改正骨髓干细胞中致病的变异,某些遗传血液病可以得到治疗。在这个过程中,他发现,不论内生型基因的活性如何,它们都能作为标靶。这表明,或许所有的基因都能通过同源重组进行修正。

Capecchi和Smithies最初研究的细胞类型并不能用来产生基因标靶动物,还需要能够产生生殖细胞的细胞类型。只有这样,DNA修正才能遗传下来。Martin Evans最终发现了这种类型的细胞,这就是今天所称的胚胎干细胞(ES)。他随后又用实验证实了胚胎干细胞可以产生生殖细胞系。

到1986年的时候,所有的材料都已准备齐全,可以开始制造第一个基因标靶胚胎干细胞了。Capecchi和Smithies证明了可以通过同源重组进行基因打靶,Evans贡献了制造小鼠生殖细胞系的工具——胚胎干细胞,接下来要做的便是将这二者结合起来。

1989年,第一例用胚胎干细胞同源重组生产基因打靶小鼠的报告问世。从那时开始,相关论文报告数量以指数级速度开始增长。如今,基因打靶技术已经成为一种用途极为广泛的技术,因此而产生的研究成果也是不计其数,以下简短介绍今年三位诺贝尔奖获得者所取得的成就:

基因打靶帮助我们了解了数以百计的基因在哺乳动物胚胎发展过程中的作用。Capecchis的工作揭示了基因在哺乳动物身体器官的构建和发展中的作用,并为人类身体的一些先天畸形指明了原因。

Evans应用基因打靶建立了小鼠模型,为治疗人类疾病服务。他为人类遗传病囊肿性纤维化建立了多种模型,并应用这些模型研究了疾病的机理,测试了基因治疗的效果。

Smithies同样应用基因打靶发展了小鼠模型来治疗遗传疾病,比如囊肿性纤维化和地中海贫血病。他同时也发展了众多的小鼠模型来应对普通的人类疾病,比如高血压和动脉硬化症。

总之,基因打靶技术已经遍及生物医学各个领域。它在理解基因功能和为人类造福等方面发挥的作用还将持续很多年。

Capecchi出生于意大利,现为美国公民,Evans和Smithies都出生在英国,Evans是英国人,Smithies目前是美国公民。三位科学家将分享1000万瑞典克朗(约合154万美元)的奖金。

近年诺贝尔生理学或医学奖获奖者名单及其主要成就:

2006年,美国科学家安德鲁·法尔和克雷格·梅洛。他们发现了核糖核酸(RNA)干扰机制,这一机制已被广泛用作研究基因功能的一种手段,并有望在未来帮助科学家开发出治疗疾病的新疗法。

2005年,澳大利亚科学家巴里·马歇尔和罗宾·沃伦。他们发现了导致人类罹患胃炎、胃溃疡和十二指肠溃疡的罪魁——幽门螺杆菌,革命性地改变了世人对这些疾病的认识。

2004年,美国科学家理查德·阿克塞尔和琳达·巴克。他们在气味受体和嗅觉系统组织方式研究中做出贡献,揭示了人类嗅觉系统的奥秘。

2003年,美国科学家保罗·劳特布尔和英国科学家彼得·曼斯菲尔德。他们在核磁共振成像技术上获得关键性发现,这些发现最终导致核磁共振成像仪的出现。

2002年,英国科学家悉尼·布雷内、约翰·苏尔斯顿和美国科学家罗伯特·霍维茨。他们为研究器官发育和程序性细胞死亡过程中的基因调节作用做出了重大贡献。

2001年,美国科学家利兰·哈特韦尔、英国科学家保罗·纳斯和蒂莫西·亨特。他们发现了导致细胞分裂的关键性调节机制,这一发现为研究治疗癌症的新方法开辟了途径。

2000年,瑞典科学家阿尔维德·卡尔松、美国科学家保罗·格林加德和埃里克·坎德尔。他们在研究脑细胞间信号的相互传递方面获得了重要发现。

来源:科学网 www.sciencenet.cn

(转载文章,请注明出处:西安交大科技在线

http://www.xjtust.com)

|

|